Musique ••• Classique ••• Beethoven, The Early Quartets

De Jeanne à Jenny

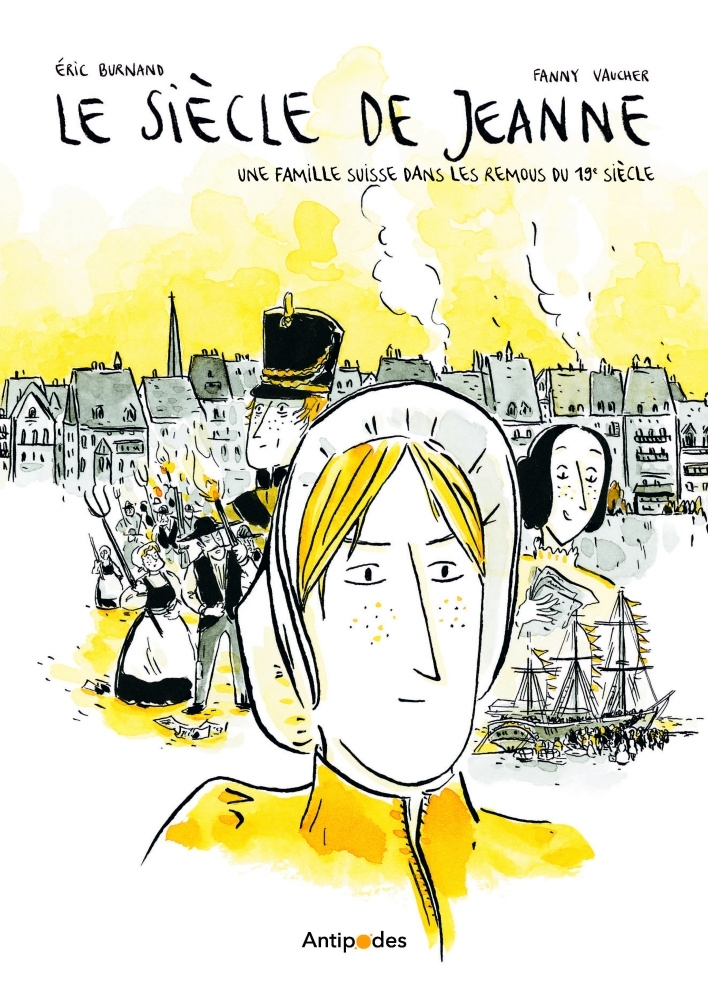

Il y a ces bandes dessinées (ou romans graphiques, c’est comme vous voulez) qui vous procurent le plaisir d’apprendre vraiment quelque chose. Le Siècle de Jeanne d’Éric Burnand et Fanny Vaucher (paru aux éditions Antipode) en fait indubitablement partie.

Le public français doit absolument découvrir cet ouvrage venu de Suisse d’une belle ambition qui nous fait découvrir un pays voisin et ami dont nous connaissons finalement assez peu l’histoire.

Nous sommes en Suisse dans les dernières années du XVIIIe siècle. Jeanne vit dans une famille de la paysannerie pauvre du Pays de Vaud. La confédération helvétique regarde son voisin français avec inquiétude, panique ou au contraire envie et source d’inspiration : la Révolution française est en train de mettre à bas un régime hérité de la féodalité, régime très présent en Suisse au XIXe siècle.

C’est dans ce contexte qu’éclate une révolte largement héritée de la nuit du 4 août : celle des "Bourla-Papey", littéralement "brûleurs de papier". Le père de Jeanne fait partie de ces révolutionnaires helvétiques, bien décidés à remettre en cause un système inégalitaire. C’est le début d’un siècle de mouvements sociaux et révolutionnaires que retrace la BD d’Éric Burnand et Fanny Vaucher, à travers la vie d’une paysanne pauvre.

Jeanne et Eugénie sont les témoins de ces soubresauts que les pays européens ont connu suite à la Révolution française

Jeanne (mais aussi sa petite fille Eugénie qui découvre l’existence de son aïeule grâce à un long courrier) est un personnage fictif et c’est du reste son histoire familiale qui sert de trame au récit. De sa naissance dans un milieu de la paysannerie modeste à son départ vers l’Amérique du Sud, en passant par une éducation contrariée du fait de son sexe et un mariage corseté, le lecteur suit le parcours d’une Suissesse ordinaire dans un pays secoué par les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle.

C’est du reste tout l’intérêt d’une BD qui montre un pays, souvent caricaturé un peu facilement comme calme, paisible et conservateur, être secoué par des revendications sociales : fin des privilèges, luttes entre révolutionnaires et partisans d’une Restauration, luttes contre le travail des enfants, limitations de la durée du travail, féminisme. Jeanne et Eugénie sont les témoins de ces soubresauts que les pays européens ont connu suite à la Révolution française.

Le Siècle de Jeanne est ponctué de pages éclairant tel ou tel personnage ou fait historique : l’avocat et révolutionnaire Claude Mandrot (1756-1835), la femme de lettres Germaine de Staël (1766-1817), la révolte des Bourla-Papey, le théoricien de la Restauration Charles-Louis de Haller (1768-1854) ou encore l’avocate Émilie Kempin-Spyri (1853-1901) qui a largement inspiré Eugénie/Jenny.

Si vous ajoutez à cela que cette BD se lit facilement et avec plaisir, vous risquez d’être convaincu de vous offrir ou d’offrir un livre de bonne facture et écrit avec intelligence et sans pathos.

Éric Burnand & Fanny Vaucher, Le Siècle de Jeanne, éd. Antipodes, 2022, 248 p.

https://www.antipodes.ch/produit/le-siecle-de-jeanne

https://fixement.com

https://www.facebook.com/eric.burnand.3

Voir aussi : "Tout droit de reproduction interdit"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !