Musique ••• Classique ••• Jean-Sébastien Bach, Le clavier bien tempéré, Livre II, Vincent Bernhardt

L’esprit de famille

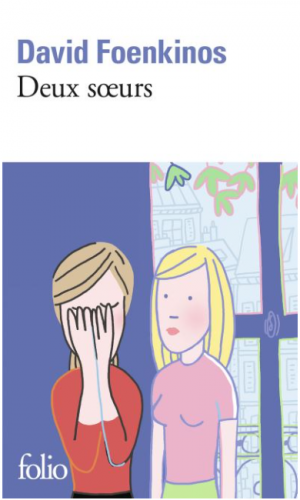

Deux Sœurs (éd. Gallimard), le David Foenkinos cuvée 2019, surprendra moins pour sa noirceur que pour son choix du drame familial se transformant en thriller psychologique implacable. On serait tenté de trouver dans ce livre des similitudes avec plusieurs romans de Tatiana de Rosnay (Le Voisin, Spirales).

Deux Sœurs (éd. Gallimard), le David Foenkinos cuvée 2019, surprendra moins pour sa noirceur que pour son choix du drame familial se transformant en thriller psychologique implacable. On serait tenté de trouver dans ce livre des similitudes avec plusieurs romans de Tatiana de Rosnay (Le Voisin, Spirales).

Comme souvent chez l’auteur français, l’histoire se déroule dans un environnement des plus ordinaires. Monsieur et madame tout le monde devenant les héros d’une histoire hors du commun.

La protagoniste principale ne déroge pas à la règle. Elle s’appelle Mathilde, travaille comme professeure de français dans un gros lycée et vit avec Étienne depuis plusieurs années. Une vie de couple sans ombre, avec la certitude pour celle-ci qu’elle vit une relation fusionnelle solide.

Grave erreur car au moment où le récit commence, Étienne apprend à Mathilde qu’il se sépare d’elle. Elle apprend un peu plus tard qu’il a renoué avec une ex revenue d’Australie après un mariage raté.

Voilà donc la jeune professeure de français, admiratrice de Flaubert et en particulier – ce n’est pas un hasard – de L’Éducation sentimentale, obligée de gérer une vie seule. Travail, logement, relations sociales et sentimentales : tout semble partir à vau-l’eau. Lorsque Étienne lui apprend qu’il souhaite prendre possession de leur appartement avec sa nouvelle amie, voilà Mathilde obligée de déménager. Généreusement, sa sœur Agathe lui propose de l’héberger quelques temps chez elle. Et c’est là que tout se grippe.

Une lente descente aux enfers

David Foenkinos décrit patiemment le portrait d’une jeune femme qui voit du jour au lendemain le ciel lui tomber sur la tête. La première partie de Deux Sœurs est une lente descente aux enfers de plus de cent pages. David Foenkinos aime son héroïne en dépit de ses failles et met en scène plusieurs personnages secondaires comme s’il souhaitait mettre sur son passage des bonnes âmes – le proviseur de Mathilde, une voisine psychanalyste ou un psychologue – capables de l’aider, ou du moins de lui maintenir la tête hors de l’eau.

Une seule personne va l’aider : sa sœur, Agathe. Mariée et mère d’une jeune enfant. Entre les deux sœurs, pèse un lourd secret de famille. Sauf que les mois passées dans la sphère privée d'Agathe et de son mari Hugo deviennent au fil des jours de plus en plus lourds et pénibles. Entre Mathilde et sa sœur, les relations deviennent très cite compliquées.

On ressort de ce roman de David Foenkinos secoué par cette histoire d’une relation familiale vénéneuse à force de non-dits. Derrière l’écriture simple et subtile de l’auteur, il y a une noirceur indicible qui semble murmurer à l’oreille du lecteur : "Il n’y avait aucun espoir à attendre".

David Foenkinos, Deux Sœurs, éd. Gallimard Folio, 2019, 191 p.

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/David-Foenkinos

@DavidFoenkinos

Voir aussi : "David Foenkinos, son œuvre"

"Épitaphe pour Charlotte Salomon"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !