Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage

Lorsque ma vie (re)commencera

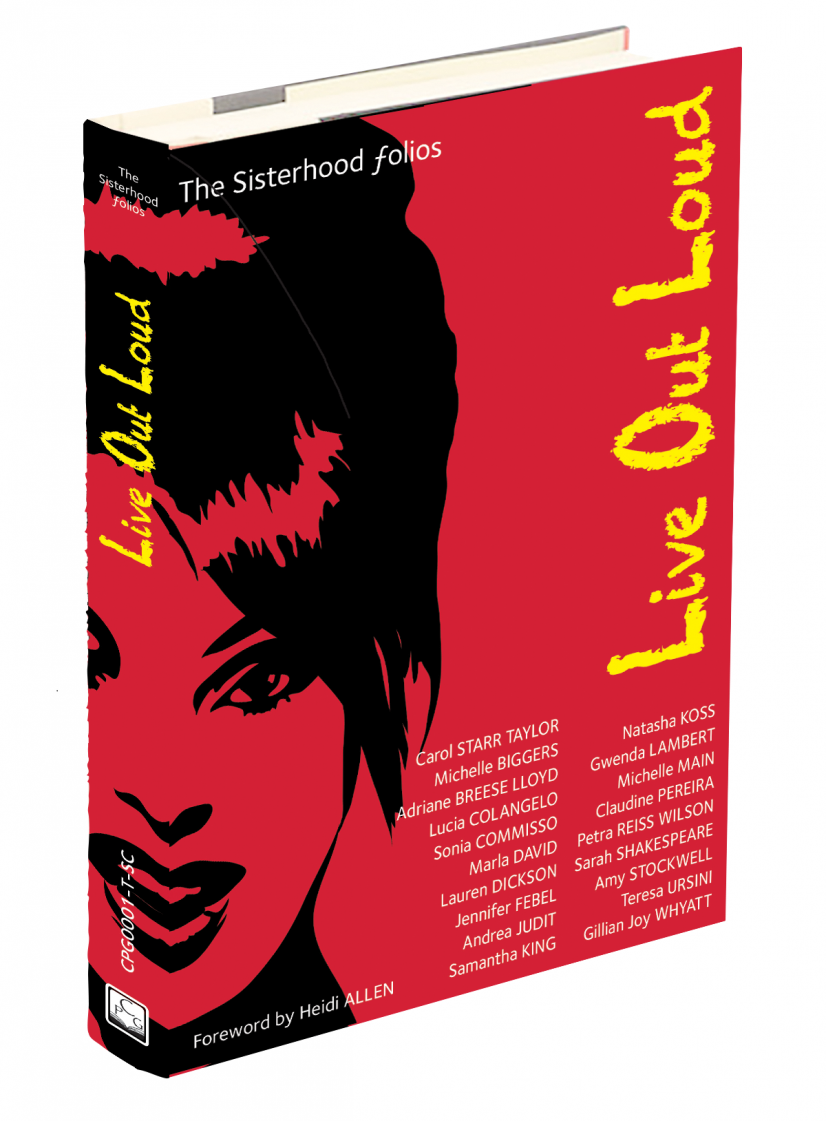

En français, il n’existe pas de traduction stricto sensu à "sisterhood." Pour qualifier les liens entre sœurs, notre langue utilise le terme de "fraternité" ("brotherhood"). Ce mot est valable pour les deux sexes. Certains diront aussi que, symboliquement, il rend aussi nulle et non avenue toute idée de liens affectifs entre sœurs – que ce soit les celles de sang ou celles de cœur. Ces liens forment la trame de The Sisterhood Folios: Live out Loud (littéralement : Folios fraternels : Vivre à haute Voix), dirigé par Carol Starr Taylor, préfacé par Heidi Allen, et qui sort en ce moment aux États-Unis (aucune sortie en France n'est prévue pour l'instant).

Dans ce recueil, 19 femmes chroniquent des tranches de vie, ces "little pieces", comme le dit Marla David (Peace By Piece: Forging A Path Forward Through Writing). Témoignages, tableaux familiaux, introspections, rencontres ou récits personnels se côtoient dans un livre d’une belle homogénéité en ce qu’il traite de nos luttes quotidiennes, de nos traumatismes et des moyens de les dépasser.

Le lecteur ne trouvera pas d’événements sensationnels. The Sisterhood Folios donne à voir des faits souvent tragiques mais – hélas – courants : la maladie d’un enfant (Natasha Koss, From Rock Bottom I Found My Truth), l’abandon et la séparation (Peace by Piece), le non-amour d’une mère (Carol Starr Taylor, Mamma Mia), les violences domestiques (Andrea Judit, Unchained – or I Was Married to a Narcissist and Survived), l’enfance étouffée (Teresa Ursini, Know Thyself), les abus sexuels (Now, I Sing Again de Gwenda Lambert), la peur (Amy Stockwell, 6 Steps For Living Your Truth), le deuil (Gillian Joy Whyatt, Daddy: I was always his Angel and now he’s mine), les dépendances (Adriane Breese Lloyd, The Wind Beneath my Wings; Surviving the loss of my identical twin), la dépression (Jennifer Febel, Unbroken) ou les corps qui souffrent (Petra Reiss Wilson, Destiny’s Child).

Sisterhood Folios : un recueil déprimant qui vous donnerait des envies de corde ? Pas du tout ! Car ce qui intéresse les auteures c’est la manière de relever les défis de la vie, y compris dans les situations les plus désespérées. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si bon nombre de ces femmes exercent dans le développement personnel et la recherche psychologique et comportementale : coachs (Marla David), enseignants spécialisés (Michelle Biggers), thérapeutes (Andrea Judit Goldberger), chercheuses (Petra Reiss Wilson), conférencières (Jennifer Febel) ou consultantes (Claudine Claudine Pereira). Le "pedigree" de ces femmes explique pourquoi il est tant question dans ce recueil de séances de psy, de yoga, de méditation, d’écoutes de soi, d’inconscient, de rêves lucides ou de guides spirituels (Claudine Pereira, Life Lessons Learned From the School of Hard Knocks! What Would I tell My Younger Self).

Dans The Main Message: You Can Change Your Life, Michelle Main aborde un parcours de vie marquée par l’angoisse existentielle, dont l’auteur dit s’être affranchie grâce aux thérapies des plus classiques aux moins conventionnelles (massothérapie, naturopathie ou thérapie équine). Unbroken est le parcours d’une jeune femme "cassée" par la vie, jusqu’à la reconquête de sa propre personne. Cette renaissance peut se faire par l’écriture, à l’exemple de Marla David (Peace by Piece: Forging a Path Forward Through Writing), une chronique en forme d’appel à la vie : "Life is a quest. Life is a thrill. Life is a romance. Life is a lark. Life is!" ("La vie est une quête. La vie est un frisson. La vie est une romance. La vie est une alouette !").

Il est beaucoup question de liberté dans ce recueil, avec par exemple ce franc et déconcertant aveu de Lauren Dickson : "I don’t want to find my ‘other half’" ("Je ne veux pas rencontrer mon autre moitié", dans On the Wrong Side of Love). Il est encore question de liberté chez Samantha King lorsqu’elle parle de ce Graal qu’est la conciliation vie privée / vie professionnelle (Work/Life Balance: The Holy Grail of Womanhood). Cette illusion conduit des millions de femmes dans des impasses personnelles et dans une série d’aliénations : "As women, we are pulled in a million different directions based on whatever is screaming the loudest — sometimes that’s our career/business; sometimes it’s our marriage; sometimes it’s other areas of our personal life" ("En tant que femmes, nous sommes tiraillées entre un million de directions différentes. Ce sera à qui ce crie le plus fort : parfois c'est notre carrière / notre entreprise. Parfois c'est notre mariage. Parfois, ce sont d'autres domaines de notre vie personnelle")" Samantha King écrit comment elle a pu surmonter ce dilemme : "The ‘a place for everything and everything in its place’ philosophy was thrown out the window. My empire (I call it a fempire) is more than just my career, and I’m not the only woman in this boat" ("La philosophie ‘une place pour tout et tout à sa place’ a été jetée par la fenêtre. Mon empire (je l'appelle un fempire) est plus important que ma carrière, et je ne suis pas la seule femme dans cette galère.")

Sortir de sa zone de confort est une invitation proposée par plusieurs chroniqueuses pour pouvoir se retrouver soi-même, s’accomplir (“Soyez vous-même, tout le monde est déjà pris” disait Oscar Wilde), se laisser guider par ses passions, et aussi – pourquoi pas – emprunter les "voyages vers l’amour" (Lauren Dickson, On the Wrong Side of Love). Et dans ce champ de bataille que peut être une vie, il y a les autres, les proches, un conjoint (Teresa Ursini, Know Thyself) et les amis.

Ces amis – que ce soit les amis pour la vie ou les amis d’une saison, comme le rappelle Heida Allen dans sa préface – sont au centre de cette délicieuse nouvelle de Lucia Colangelo, My Vintage Collection. Dans cette chronique sur l’amitié (le "sisterhood" du titre), l’auteure fait de la recherche de bouteilles de vin l’occasion de parler de ses amies. Chaque flacon – des vins européens, grecs ou italiens, mais singulièrement aucun français – est identifié à une de ces femmes que la narratrice a invitée chez elle, un soir : "These women were truly like fine wine, they all have a journey that created their individuality, their complexity" ("Ces femmes étaient vraiment comme du bon vin, elles ont tous un voyage qui a créé leur individualité, leur complexité").

Le lecteur français pourra trouver dans ses voix américaines matière à s’interroger sur des leçons de vie universelles qui nous parlent de "la vie à haute voix" (Life out loud) : se battre, ne pas vivre dans le passé, relever les défis (Gillian Joy Whyatt, Daddy: I was always his Angel and now he’s mine), accepter ses défauts et se convaincre que ce sont les petites victoires qui permettent de gagner des guerres : "I learned that the small victories win the war", (My Beautiful Pathetic Life). Le lecteur français pourra être fasciné par cette esprit très américaine de croire en un destin divin : "For every one who leaves, God has someone even greater in store for me, and I keep my hope in that" ("Pour tous ceux qui partent, Dieu me réserve quelqu'un d’encore meilleur pour moi, et je garde cet espoir"), écrit Lauren Dickson, tout en encourageant la liberté individuelle de s’en sortir, de se comprendre soi-même et d’entreprendre. Ce qu’Amy Stockwell résume ainsi : "God gives his toughest battles to those who are strong enough to handle them.” ("Dieu donne ses batailles les plus difficiles à ceux qui sont assez forts pour les gagner").

Ces 19 chroniques "sororelles" sont autant de leçons universelles pour enfin commencer à vivre. Commencer ou recommencer.

Carol Starr Taylor, The Sisterhood Chronicles: Live out Loud,

Creative Publishing Group, 2017

"When my life will begin again"