Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage

Gainsbourg, un enfant de la chance

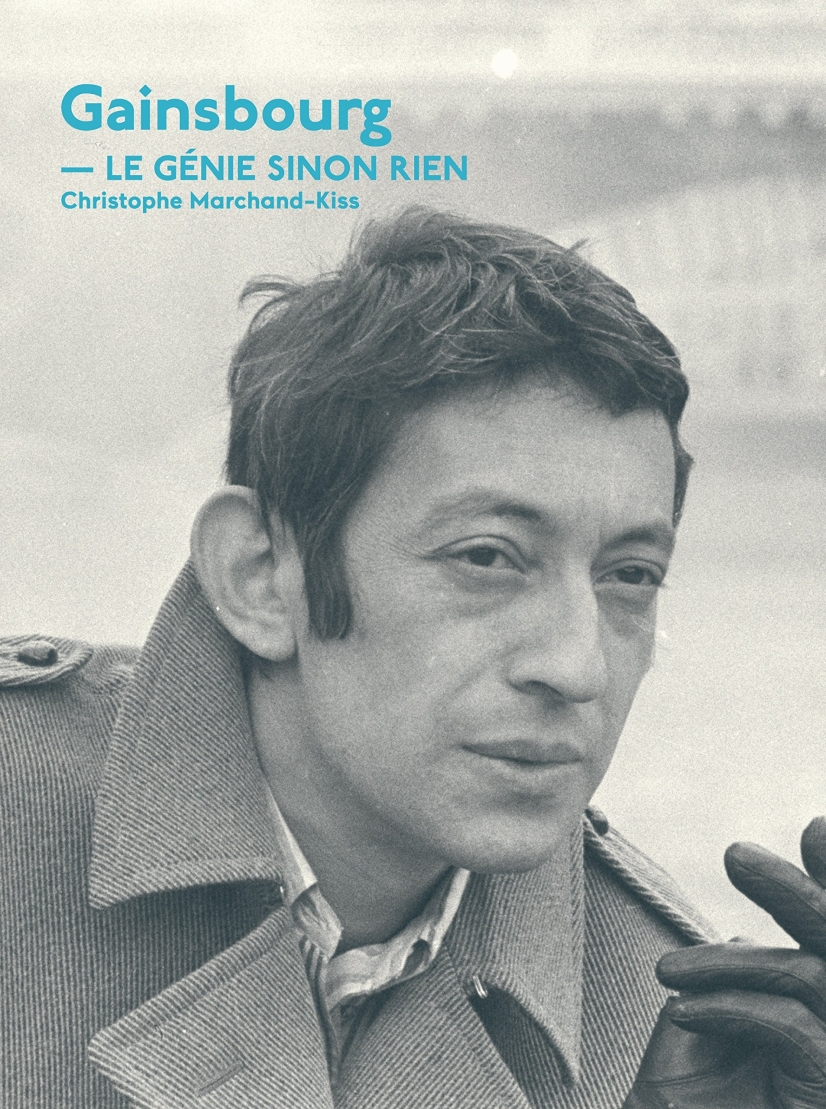

Dans la littérature gainsbourienne, il y a bien sûr la biographie de référence de Gilles Verlant, Gainsbourg (Albin Michel, 2000). En cette année de commémoration des 25 ans de la mort du chanteur, un autre ouvrage sort indéniablement du lot : Gainsbourg, le Génie sinon Rien de Christophe Marchand-Kiss (éd. Textuel, 2015), préfacé par Laurent Balandras que j’ai chroniqué il y a peu pour son essai sur Gainsbourg et La Marseillaise.

C’est d’abord un très bel objet qui est proposé, à savoir 239 pages consacrées à l’artiste, à sa carrière, avec des illustrations en nombre : des photographies rares (celle de sa première femme Elisabeth Levitsky, une photo de groupe de 1959 avec Serge Gainsbourg, Jacques Dufilho, Denise Benoît et Marcel Amont lors d’une remise de prix de l’Académie Charles-Cros ou des clichés pris avec Jane Birkin à la fin des années 60), des reproductions de textes et de compositions de la main de Serge Gainsbourg, des documents administratifs et privés (des relevés de notes du petit Lucien Ginsburg, une carte d’alimentation de 1949 ou une fiche professionnelle de la SACD), des clichés intimes avec Jane Birkin, Bambou et Charlotte Gainsbourg, des témoignages de ses proches (un émouvant dessin de Charlotte représentant son père "avec les rastas") et des centaines d'autres souvenirs de la carrière exceptionnelle de l’homme à tête de chou, des Trois Baudets au Palace en passant par la Jamaïque. Sans oublier la littérature et le cinéma où Gainsbourg a été prolifique comme acteur (quoique sous-employé, dit l’auteur), réalisateur et surtout auteur d’innombrables bandes originales de films.

L’essai illustré de Christophe Marchand-Kiss retrace plus de 35 années d’une carrière chaotique marquée par la recherche musicale permanente, une ambition artistique sans faille, un génie incandescent et une rigueur indéniable qui a pu être cachée par un personnage cynique et excessif vers la fin de sa vie.

Une biographie de plus sur un musicien que l’on aime ou que l’on aime détester ? Bien plus : il s’agit d’une passionnante plongée dans la vie comme dans l’œuvre de Serge Gainsbourg, car "toute vie est digne d’intérêt – même la plus intime" dit l'auteur en préambule.

Une cinquantaine de pages de l’ouvrage sont consacrées au petit Lucien Ginsburg, fils d’immigrés juifs russes. Avec un père pianiste, ayant joué notamment dans une boîte intitulée Les Enfants de la Chance (Gainsbourg saura s’en souvenir en 1987 pour l'une de ses dernières chansons), le destin semblait tout tracé pour cet enfant de la balle. Ce sera sans compter les coups durs, la seconde guerre mondiale, et aussi la part de chance qui permettra au petit Lucien ainsi qu’à sa famille – d’origine juive – d’échapper aux rafles allemandes.

Au milieu des années 40, le jeune homme se voit artiste peintre. Il étudie à l’académie Montmartre, est influencé par les l’impressionnisme mais la musique reste une option qu’il finira par adopter au point d’avoir détruit presque toutes ses œuvres picturales. À ce sujet le lecteur pourra découvrir dans le livre de Christophe Marchand-Kiss un autoportrait de Lucien Ginsburg. Une rareté.

L’intérêt principal de cette biographie réside dans l’auscultation d’un musicien ayant connu mille et une mues : chanteur de cabaret à ses débuts côtoyant Boris Vian, Juliette Gréco ou Guy Béart, parolier hors-pair (Le "Poinçonneur des Lilas", "L’Eau à la Bouche" ou "Mes Petites Odalisques"), expérimentateur pugnace durant les années 60 lorsqu’il s’inspire du jazz américain ("Black Trombonne"), qu'il utilise des percussions africaines ("New York USA") ou lorsqu'il adopte les courants easy listening ou le yé-yé ("Chez les yé-yé").

En 1962 sort La Javanaise. C’est l’occasion pour Christophe Marchand-Kiss de s’arrêter sur cette chanson mythique, pas si anodine que cela. Il en fait une étude de texte brillante et d’une rare pertinence : "La Javanaise est une dilution brutale, presque instantanée, de l’amour… d’une grande violence… Il y a aussi sa déroute et le suicide, simplement suggéré…" C'est une analyse remarquable d'une des plus belles chansons du répertoire français qui vaut à elle seule la lecture de cette biographie !

L’auteur ne passe pas sous silence les relations passionnées qu’il a entretenues avec quelques unes de ses muses, dont Brigitte Bardot. Sa relation brève mais passionnée lui inspira "Initials B.B.", "Bonnie and Clyde" et surtout "Je t’aime moi non plus" que le chanteur avait composé pour elle. Christophe Marchand-Kiss évoque les autres interprètes féminines des chansons de Gainsbourg : de Françoise Hardy à Isabelle Adjani, en passant par Régine et Bambou.

Deux longues parties du livre sont consacrées à la femme qui a partagé sa vie et qui lui a permis d’écrire quelques-unes de ses plus belles chansons : Jane Birkin. Dans le chapitre consacré au titre Jane B., Christophe Marchand-Kiss s’empare des paroles – "Signalement : / Yeux bleus / Cheveux châtains, Jane B / Anglaise / De sexe / Féminin" – pour les revisiter et écrire une magnifique déclaration d’amour.

Christophe Marchand-Kiss déniche un autre exemple des talents d’auteur de Gainsbourg. Il s’arrête sur "Ford Mustang", écrite en 1968 après un très long travail à la fois linguistique et sonore autour du français et de l’anglais : "Ce qu’obtient Gainsbourg n’est pas une autre langue : il même deux langues sans les confondre… Ce n’est pas non plus tout à fait du franglais, car le jargon que que ce mot prétend recouvrir n’existe pas. Des mots depuis le Moyen Âge passent d’une langue à une autre, voilà tout." Le livre reproduit un dépliant en anglais sur la Ford Mustang, dépliant que l’artiste a annoté, traduit et transcrit en sonorités, avant d’écrire les paroles d’une chanson plus expérimentale qu’il n’y paraît.

Le Gainsbourg explorateur musical se confirme durant les années 70 et 80, avec quelques concepts marquants. "Histoire de Meldy Nelson" (1971) est "une hallucination. Un égarement dans les méandres complexes du fantasme", véritable "poème symphonique de l’âge pop". Rock round the Bunker, sorti quatre ans plus tard, est la revanche de l’ancien petit Lucien pourchassé par les cohortes nazies et par l’État français : un album noir, sarcastique et vengeur. "Reste l’étoile jaune. La Yellow Star... Distanciation. Retour sur soir."

Ce retour à l’actualité et à l’autobiographie c’est un autre concept-album, L’Homme à Tête de Chou ("Marilou sous la Neige", "Variations sur Marilou"), sorti en 1976.

Gainsbourg a emprunté des chemins musicaux aussi variés que la chanson française traditionnelle, la pop anglaise, le rock, les rythmes latinos ou les percussions africaines. Le voilà qui s’aventure en 1979 avec le reggae et son album qui marque un virage dans sa carrière. J’avais parlé sur ce blog du scandale de La Marseillaise jamaïcaine, Aux Armes et caetera. C’est peu de dire que cet album a été un véritable coup de tonnerre médiatique. Devenu immensément populaire, Gainsbourg voit aussi sa vie privée chamboulée : divorce avec Jane Birkin, dépression, création de son personnage Gainsbarre, fumeur, buveur et provocateur. L’homme fascine autant qu’il exaspère. Ses prestations télévisées avec Catherine Ringer, Whitney Houston ("I want to fuck you") ou ce célèbre billet de 500 francs brûlé devant les caméras deviennent mythiques.

Trois disques viendront clôturer une carrière exceptionnelle : Mauvaises Nouvelles des Etoiles et surtout Love on the Beat (voir l’article qui est consacré "Il n’y a pas que la beat dans la vie") et You’re under Arrest, deux albums funks montrant qu’à 60 ans l’artiste n’a pas fini d’arpenter de nouveaux univers musicaux. L'artiste se permet encore de faire chanter et danser la jeunesse de son pays sur Mon Légionnaire et sur Aux Enfants de la Chance, "réminiscence d’un nom de cabaret où son père travailla avant guerre."

Avant de mourir le 2 mars 1991, l’homme aura pu éditer une intégrale de ses chansons (1989) et entrer dans le Larousse encyclopédique : "Doué d’un humour grinçant et subtil, il a su imposer au public un personnage de désinvolte désenchanté et sardonique qui cache une très vive sensibilité." Un artiste qui a accompagné et la société et la culture française sans renier ses exigences. Un enfant de la chance.

Christophe Marchand-Kiss, Gainsbourg, le Génie sinon rien,

préfacé par Laurent Balandras, éd. Textuel, 2015, 239 p.

"Aux armes citoyens... et cætera"

"Il n'a pas que la beat dans la vie"