Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage

Modiano : l'anti-Le Clézio

Six ans après JMG Le Clézio, l'académie Nobel a choisi de récompenser un autre auteur français, Patrick Modiano. Deux talents d'une même génération (né en 1940 pour l'un, en 1945 pour l'autre), ayant commencé leur carrière dans les mêmes années (1963 pour le premier avec Le Procès-verbal, en 1968 pour le second avec La Place de l'Étoile). Deux Nobel français, si proches mais aussi si différents.

Quoi de commun en effet entre ces deux écrivains récompensés à quelques années d'écart ?

Prenez Jean-Marie Gustave Le Clézio. Après une période fortement marquée par le nouveau roman et l'absurde (Le Procès-verbal, Le Livre des Fuites, par exemple), le jeune écrivain français abandonne la voie du "cartésianisme littéraire" pour se nourrir des sources du nouveau monde, après sa découverte du Mexique au début des années 70. Dès lors, c'est comme libéré que Le Clézio devient le plus universel des écrivains français, le plus philosophique aussi, héritier autant des pré-socratiques que de Henri Michaux ou Francis Ponge : "Je veux écrire une autre parole que qui ne maudisse pas, qui n'exècre pas, qui ne vicie pas, qui ne propage pas de maladie" écrit-il. C'est ce Le Clézio sans frontière, à la langue enrichie de cultures étrangères, avec des ouvrages tels que Voyages de l'autre Côté (1975), Désert (1980), Le Chercheur d'Or (1985) ou Onitsha (1991) que récompense l'académie Nobel en 2008.

Quel contraste avec Patrick Modiano ! Son homologue est sans aucun doute le plus Français et, dirais-je, le plus Parisien de nos auteurs. Après une entrée fracassante dans la littérature avec La Place de l'Étoile, Modiano s'avère un écrivain hors des modes, hors du monde aussi. Indépendant, d'une grande timidité, il construit son œuvre autour de la mémoire, des disparitions, des fantômes du passé et de l'identité (Quartier perdu, Rue des Boutiques obscures, Une Jeunesse ou Un Pedigree). Passionné par Paris, l'écrivain connaît cette ville comme personne, jusqu'à mettre en scène ses personnages dans un Paris disparu, reconstitué grâce à une documentation exceptionnelle : ses fameux annuaires parisiens des années 30 et 40. Ainsi, dans Dora Bruder, Modiano suit les pas d'une jeune juive pendant l'Occupation, une recherche où l'auteur s'attache autant aux hommes qu'aux lieux. Ce livre est également emblématique de l'importance, dans son œuvre, de ces années noires – le père de Modiano a échappé par miracle aux camps de concentration.

Aussi elliptique que Le Clézio peut être onirique, Patrick Modiano a été reconnu par l'académie suédoise. Ce quatorzième Nobel français, après d'autres noms aussi prestigieux que Bergson, Gide, Camus ou Le Clézio, prend une résonance particulière en cette période où le terme de "déclin français" fait florès ; pas en littérature, en tout cas!

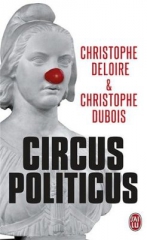

Circus Politicus, essai ambitieux, entend décrire les dérives de nos démocraties actuelles, en ce que la parole des peuples (le "vox populi, vox dei") est très souvent (trop souvent selon les auteurs) considéré par nos dirigeants comme un obstacle à des décisions qui semblent s'imposer. Ces décisions sont liées à de bonnes intentions (une meilleure gouvernance) et à d'autres moins avouables (l'idéologie libérale). Le "circus politicus" est cet univers public et politique fait de faux-semblants, d'apparences, de langues de bois, de discours trompeurs (pour ne pas dire mensongers), de non-dits et surtout de décisions secrètes imposées à tous.

Circus Politicus, essai ambitieux, entend décrire les dérives de nos démocraties actuelles, en ce que la parole des peuples (le "vox populi, vox dei") est très souvent (trop souvent selon les auteurs) considéré par nos dirigeants comme un obstacle à des décisions qui semblent s'imposer. Ces décisions sont liées à de bonnes intentions (une meilleure gouvernance) et à d'autres moins avouables (l'idéologie libérale). Le "circus politicus" est cet univers public et politique fait de faux-semblants, d'apparences, de langues de bois, de discours trompeurs (pour ne pas dire mensongers), de non-dits et surtout de décisions secrètes imposées à tous.