Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale

Turfu, c’est déjà demain

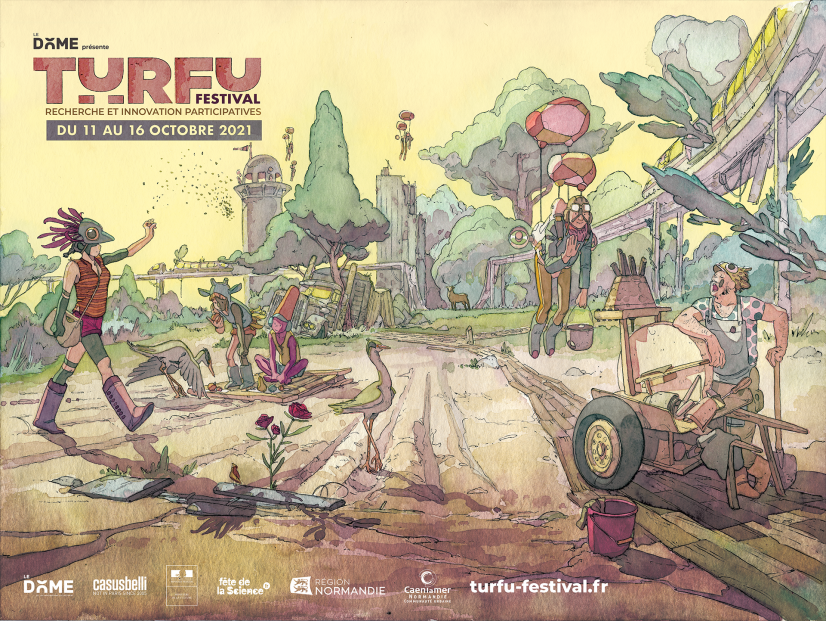

Le Festival TURFU est de retour cet automne à Caen pour sa sixième édition. Cela se passera du 11 au 16 octobre 2021. Ce festival est organisé dans le cadre de la Fête de la Science, et est devenu l’un des événements de référence en matière de recherche et d'innovation participatives.

L’ambition du festival ? Que les visiteurs (grand public, chercheurs, entrepreneurs ou artistes) puissent imaginer un futur plus désirable. Le TURFU a pour ambition de réfléchir à l’avenir, d’anticiper, de concevoir mais aussi de mettre en place des prototypes.

"Enjeux climatiques, sanitaires, économiques ou politiques… Les difficultés auxquelles nous devons faire face sont nombreuses. Mais elles constituent également autant d’opportunités de réflexions sur le monde et le futur que nous voulons !", expliquent François Millet et Jérôme Caudrelier, co-créateurs du festival.

Prototypage d’intelligence artificielle (IA), mise à l’épreuve de l’intelligence des foules mais aussi transparence des dépenses publiques, place des insectes dans l’alimentation de demain, élevage et bien-être animal... Le TURFU Festival mêle sérieux et humour pour interroger nos modes de vie et traiter des problématiques qui sont au cœur de notre société.

Un invité particulièrement attendu, Métal Hurlant

Pour cette édition 2021, un invité tout particulièrement attendu se joindra à l’aventure pour partager sa vision du futur proche lors d’une soirée exceptionnelle : le magazine culte Métal Hurlant. La revue est de retour en cette rentrée avec un numéro exceptionnel, "Le futur, c’est déjà demain". Voilà qui ne pouvait que parler aux organisateur du TURFU Festival. Il fixe rendez-vous au public le vendredi 15 octobre 2021 pour une soirée débat en présence de certains des auteurs de la nouvelle formule du magazine.

Une trentaine d’ateliers, de rencontres, de soirées, d’événements jeune public permettront de questionner les thématiques suivantes : "Biodiversité, Nature et Environnement" (un sujet particulièrement d’actualité avec la crise sanitaire), "Urbanisme, Art et Culture participative", "Inclusion, Santé et Alimentation" et "Données, Intelligence artificielle et identité numérique".

Quelques ateliers, organisé pendant la durée du festival, ont marqué notre attention : "Le selfie dans les représentations théâtrales", "Marion et Marion : nourrir une intelligence artificielle low tech", "Santé sexuelle et handicap" (le 13 octobre seulement), un atelier intitulé "Bloc béton littoral " (le 14 octobre) ou un rendez-vous sur l’IA et les data le 16 octobre ("Data, IA et moi").

Chercheurs, spécialistes , entrepreneurs ou influenceurs seront présents pendant la durée de ce festival pas tout à fait comme les autres. Cela se passera en Normandie à Caen, du 11 au 16 octobre 2021, au Dôme.

TURFU Festival

Le Dôme à Caen, du 11 au 16 octobre

3 esplanade Stéphane Hessel, 14 000 Caen

https://turfu-festival.fr

https://www.facebook.com/TurfuFest

Voir aussi : "Turfu tout fou"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !