Musique ••• Contemporain ••• Philip Glass, Another Look, Les Métaboles

Séries, science, santé et sexualité

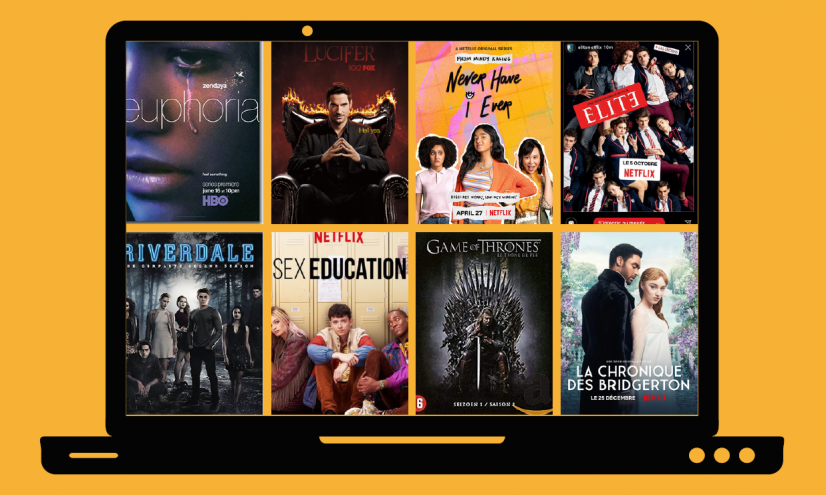

Les séries, on le sait, sont l’une des grandes révolutions culturelles de ces vingt dernières années. C’est donc fort logiquement que l'elles peuvent être d’un intérêt considérable lorsqu’il s’agit d’étudier leur impact dans la société.

Marie Potvain, doctorante chercheuse en Santé Publique, travaille actuellement sur les séries (Netflix, Amazon ou Disney+) et leur usage potentiel pour la promotion de la santé sexuelle des jeunes. Cette étude a pour but de promouvoir une éducation aux sexualités plus inclusive, plus ancrée dans les centres d'intérêts des jeunes. L’un des objectifs est de développer de nouveaux outils de promotion de la santé.

Pour ce faire, la chercheuse de l’Inserm est à la recherche de jeunes volontaires ayant entre 11 et 24 ans pour participer à des entretiens. Pendant 1 heure 30 à 2 heures environ, les personnes intéressées peuvent parler de ce qu’ils aiment, de ce qu’ils regardent sur les écrans et de leurs expériences avec les séries et comment les séries parlent d'amour, de sexualité et de genre. Tel est l'objet de ces entretiens qui prennent la forme d'une discussion informelle. Aucun prérequis n'est nécessaire à part regarder des séries.

Les personnes intéressées (âgées de 11 à 24 ans) peuvent contacter Marie Potvain. La participation se fait sur la base du volontariat. Chacun peut se retirer de l'étude à tout moment.

Voir aussi ce document téléchargeable.

Appel à participant·e·s : "Séries, Santé, Sexualité"

Étude validée par le Comité d'Évaluation Éthique de l'Inserm avis n° 21-827

marie.potvain@inserm.fr

https://www.linkedin.com/in/marie-potvain-779182172

https://www.inserm.fr

https://eceve.fr

https://larca.u-paris.fr

Voir aussi : "En amour, qui, aujourd’hui, doit faire le premier pas ?"

"C’est pas de la télé, c’est HBO"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !