Série ••• The Eastern Gate

Mao est un chanteur lyrique

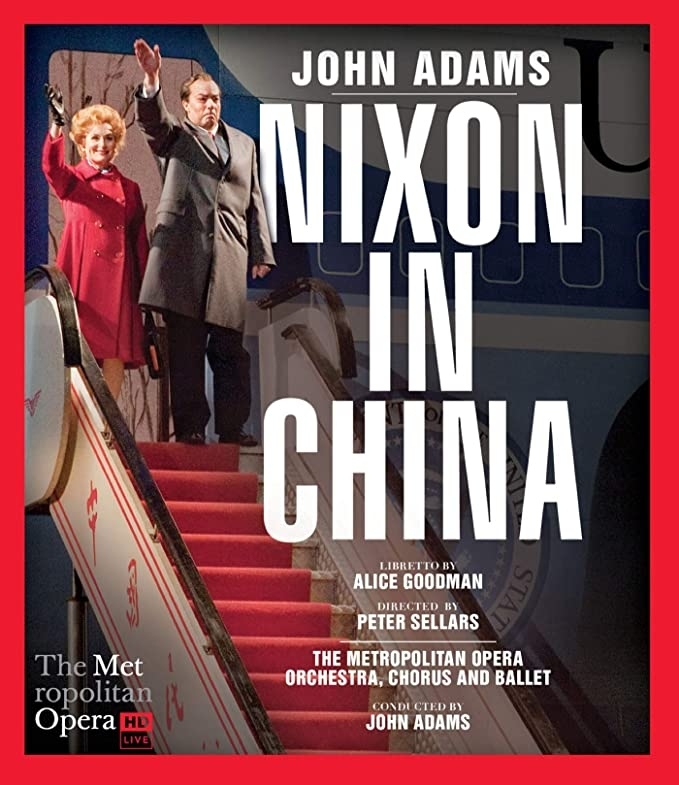

Créé en 1987, l’opéra Nixon in China de John Adams est devenu légendaire grâce à l'une de ses premières scènes spectaculaire : sur un célèbre morceau symphonique et harmonique, l'avion présidentiel américain Air Force One atterrit sur scène. Il est accueilli par une délégation chinoise, chargée de conduire le Président Nixon (James Maddalena) vers le leader communiste Mao Zedong (Robert Brubaker). Cette rencontre historique de 1972 est devenue, il y a trente ans, un opéra majeur. Le compositeur américain John Adams est à la baguette pour la version qu’il a dirigée au MET de New York en 2011. Non content de mettre en scène un moment phare de l’actualité mondiale autant que la rencontre de deux personnalités exceptionnelles, John Adams réalise un chef d’œuvre qui a frappé de stupéfaction le monde lyrique.

Pour cette version de 2011, c’est Peter Sellars qui est chargée de la mise en scène, avec un luxe d’inventions visuelles pour faire de ce moment d’histoire et de cet opéra contemporain une fable sur la politique et sur l’idéologie.

Au cours du premier acte, c’est un Mao vieillissant que rencontre le Président américain. Dans cinq ans, le Grand Timonier va disparaître mais "l’empereur communiste" apparaît comme un fantôme, dans un palais peuplé d’ennemis, de soupçons et de souvenirs. Autour du vieux chef, une cour est affairée et déjà tournée vers l’avenir, la diplomatie jouant un rôle à la fois trouble et majeur ("La nuit, tous les diplomates sont gris").

Mao fait sa première apparition dans une bibliothèque inquiétante. Il est porté par trois jeunes femmes en tenue de soldat. Cette scène inaugure un spectacle mêlant scènes réalistes et moments hallucinés, dans une intrigue mêlant géopolitique, diplomatie et sens de l’histoire. Janis Kelly, dans le rôle de Pat Nixon, apporte ce sens de la vanité. Dans l’acte II, la femme de Richard Nixon visite les rues de Pékin et part à la rencontre des gens du peuple. John Adams fait d’elle, non plus la first lady mais une déesse ou, mieux, la réincarnation d’une Antigone moderne, au milieu du décor fantasmagorique de l’éléphant.

John Adams fait du voyage diplomatique de Nixon en Chine une composition de tableaux baroques, par exemple avec par exemple ce ballet cauchemardesque dans la deuxième moitié de l’acte deux. En mettant en scène une représentation du Détachement Rouge des Femmes de Jiang Qing, alias madame Mao (Kathleen Kim), le compositeur fait un sort aux dictateurs et politiciens cyniques de tout poil, avec une mention spéciale pour Henry Kissinger (excellent Richard Paul Fink). La femme de Mao tient le rôle principal de cette farce cauchemardesque, dans le rôle de l’échanson d’une dictature grossière et violente. La mise en scène de Peter Sellars puise largement pour cette séquence dans le style pompier caractéristique des peintures de propagande communiste : soldats révolutionnaires traditionnels, drapeaux rouges, paysages majestueux en hommage au milieu paysan et gestes expressifs.

L’acte III voit le retour symbolique de l’Air Force One. Mais cette fois c’est Mao qui descend d’un escalier escamotable pour rejoindre le peuple, en traversant son propre portrait. La mégalomanie du despote, stigmatisée avec une grande puissance, n’est pas traitée sans humour ("Hit it, boys!"). Ballets, postures décalées des personnages et décor irréel servent au déboulonnage du Grand Timonier. Zhou Enlai (Russell Braun), qui tient un rôle majeur tout au long de l’opéra, incarne la voix de la conscience politique chinoise. L’opéra crépusculaire s’achève avec les envolées suppliantes de celui qui a été à la fois le plus fidèle allié et le plus grand adversaire de Mao.

Opéra crépusculaire, Nixon in China est aussi un formidable moment musical qui a fait entrer le courant répétitif américain, révolutionnaire à son époque, dans un autre univers.

John Adams, Nixon in China, dirigé par John Adams,

avec Russell Braun, Ginger Costa-Jackson, Teresa S. Herold,

Tamara Mumford, Janis Kelly, Richard Paul Fink

Robert Brubaker, Kathleen Kim, Haruno Yamazaki et Kanji Segawa,

mise en scène de Peter Sellars,

éd. Nonesuch, The Metropolitan Opera, 2011, 177 mn

"Zhou, en avant la révolution"