Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale

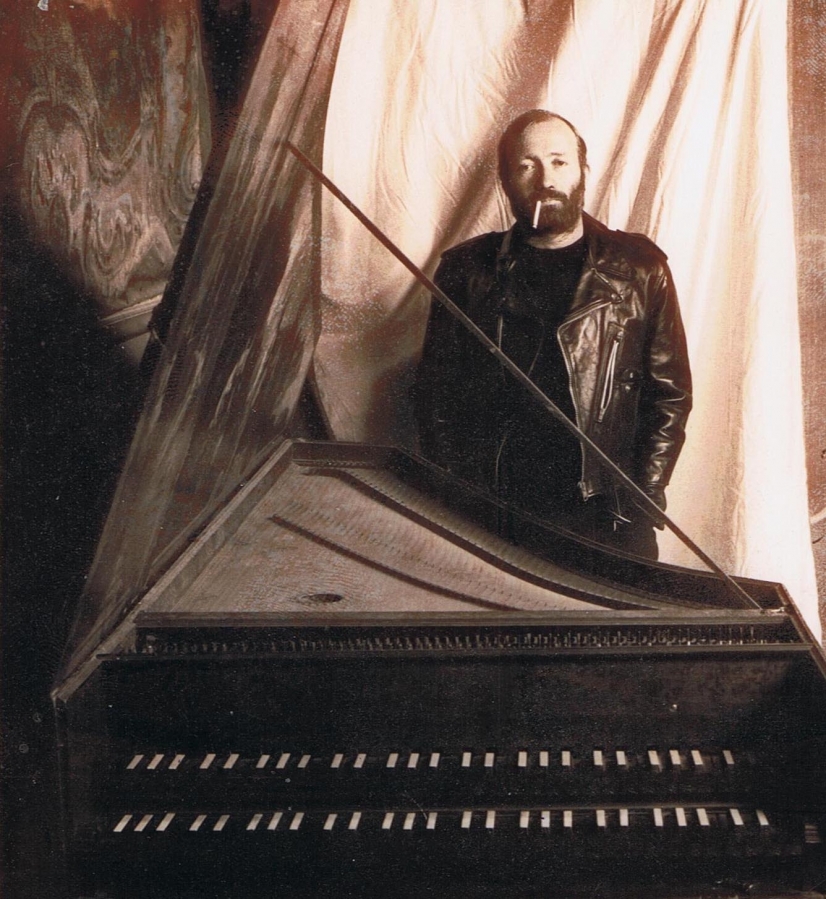

Oh, my Gould

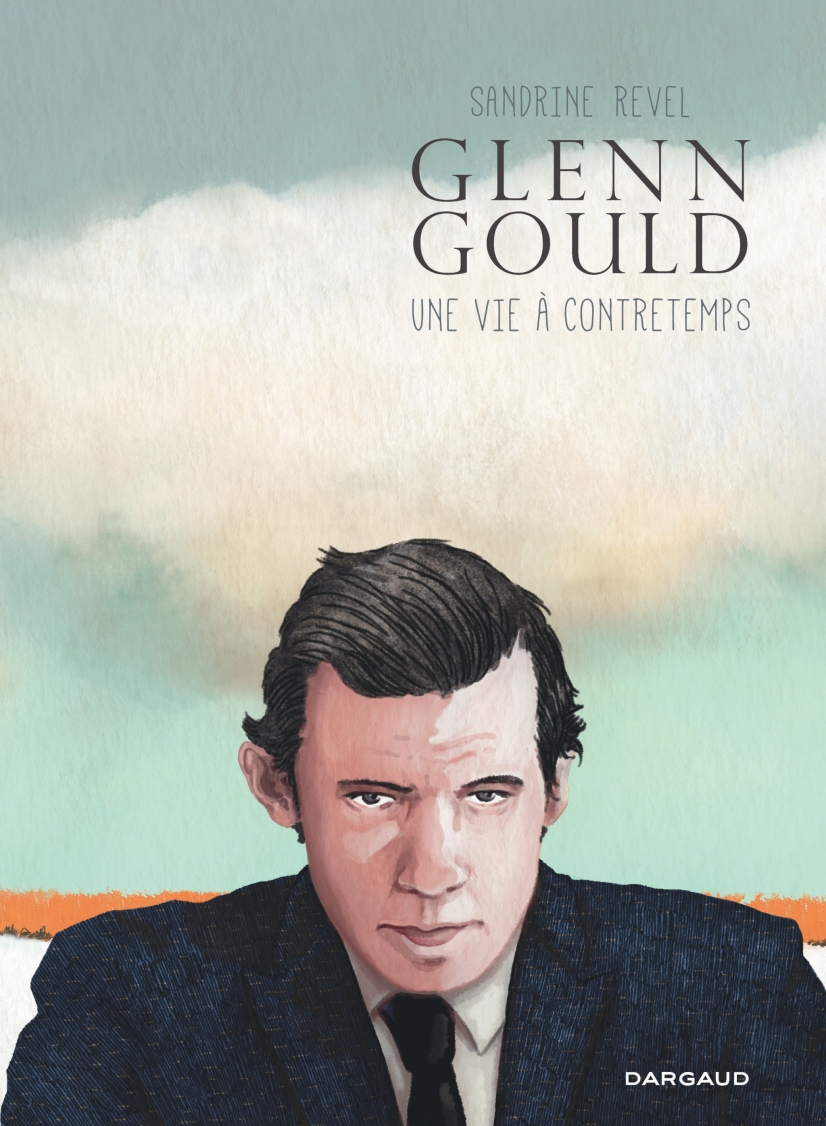

Il fallait le faire : retracer la vie et la carrière de Glenn Gould. Cette vraie belle réussite scénaristique autant que visuelle nous vient de Sandrine Revel, auteure de Glenn Gould , Une Vie à Contretemps (éd. Dargaud).

Il faut dire que le personnage se prêtait bien à cet exercice : Glenn Gould, musicien canadien précoce et surdoué a électrisé sa génération dès son premier enregistrement des Variations Goldberg de Bach, devenues en 1955 une référence autant qu'un disque de chevet pour des millions de personnes. Excentrique (Gould chantonnait pendant ses interprétations), visionnaire (il avait pressenti toute l'importance des technologies encore balbutiantes) ou monomaniaque (sa légendaire chaise boiteuse), Glenn Gould avait un jeu si peu orthodoxe qu'il a complètement revisité la manière dont on pouvait interpréter Bach, Schoenberg ou Beethoven, parmi ses compositeurs fétiches.

Les familiers de Glenn Gould voyageront en terre pas tout à fait inconnue, même si la BD recèle d'étonnantes révélations, notamment sur sa vie sentimentale ou sur ses relations avec sa cousine Jessie. Pour les autres, ce sera une manière de découvrir la vie et la carrière d'un géant avant, pourquoi pas, de s'intéresser à sa production musicale. Pour les lecteurs souhaitant aller plus loin, Sandrine Revel propose d’ailleurs en fin d’ouvrage une playlist intéressante.

Sandrine Revel, Glenn Gould , Une Vie à Contretemps, éd. Dargaud, 128 p.

"Les Variations Gouldberg'