Livre ••• Roman ••• Jean-Christophe Grangé, Sans Soleil

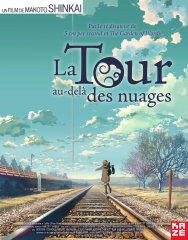

Aubusson tisse Miyazaki

Aubusson et Miyazaki : voir ces deux termes accolés peut laisser dubitatif. Une petite ville de Province et un génie du dessin animé et du cinéma. C’est pourtant bien dans cette sous-préfecture de de la Creuse, capitale de la tapisserie et dont le savoir-faire a été classé au Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2009, qu’aura lieu une des rencontres artistiques les plus passionnantes.

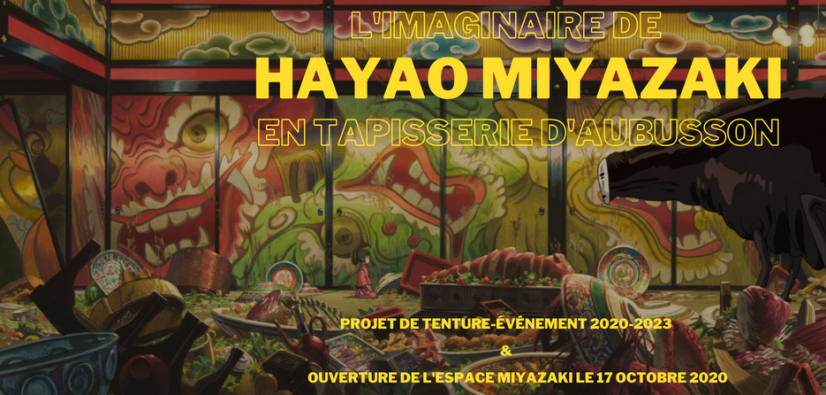

La Cité internationale de la tapisserie a en effet signé une convention avec le Studio Ghibli Inc. pour la réalisation d’une série de tapisseries d’Aubusson monumentales extraites de grands films signés du maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki. Cette nouvelle tenture-événement réalisée entre 2020 et 2023 est destinée à rejoindre les collections de la Cité.

Rappelons au passage qu’un ensemble de tapisseries sur le même sujet est appelé une tenture. Ces tissages, souvent de 6 à 8 pièces, peuvent compter jusqu’à plus de 12 ou 14 tapisseries assorties.

Ce n’est pas une première pour le musée de la tapisserie qui s’était lancé en 2017 dans un projet incroyable : une première tenture-événement, "Aubusson tisse Tolkien", composée de 13 tapisseries et un tapis d’après des illustrations originales de J.R.R. Tolkien. Les premières pièces avaient été présentées à la BNF à l’occasion de sa grande exposition consacrée à Tolkien en 2019-2020.

Voir une partie de l’œuvre de Miyazaki tissée à Aubusson peut surprendre et apparaître incongru. Mais c’est oublier que, depuis ses origines au XVe siècle, la tapisserie d’Aubusson s’est intéressée aux grandes tentures narratives, à l’exemple des récits d’Homère d’après Isaac Moillon (XVIIe siècle), de L’Histoire d’Alexandre d’après Charles Le Brun (XVIIIe siècle) ou de l’histoire de Renaud et Armide tiré de La Jérusalem délivrée par Torquato Tasso. Cette tradition s’est perdue au XIXe siècle, avant de revenir en force avec les romans de fantasy de Tolkien puis, à partir de cette année donc, avec les mangas de Miyazaki.

La tradition des tentures narratives s’est perdue au XIXe siècle avant de revenir en force avec les romans de fantasy de Tolkien

La Cité internationale de la tapisserie a choisi avec le Studio Ghibli de reproduire sur tapisserie des images extraites de Princesse Mononoké (1987, "Ashitaka and Yakul in the forest", projet de tapisserie de 5 x 4,60 m), Le Voyage de Chihiro (2001, "Chihiro presented to No Face", projet de tapisserie de 3 x 7,50 m), Le Château ambulant (2004, "The Moving Castle at sunset", projet de tapisserie de 5 x 5 m et "Old Sophie at Howl’s bedside", projet de tapisserie de 3 x 5,60 m) et Nausicaä de la vallée du vent (1994, "(Panoramic view of the Omus", projet de tapisserie de 2 x 10 m).

Les visiteurs peuvent découvrir depuis le 17 octobre un espace de présentation du projet au sein de la plateforme de création contemporaine de la Cité, puisque la réalisation de ces tapisseries monumentales va s’étaler de 2020 à 2023. La Cité d’Aubusson parle de défi à plus d’un titre, car passer d’’une sélection d’images de dessins animés à des tentures de grande taille pouvant illustrer un univers en mouvement nécessite un important savoir-faire. Bruno Ythier, conservateur de la Cité internationale de la tapisserie, a formulé ainsi ce travail de transposition : "Ce n’est pas un simple agrandissement, les lissiers racontent souvent cette anecdote : « Vous partez d’une rose qui est minuscule sur le dessin, si vous l’agrandissez bêtement sans réfléchir, vous vous retrouvez avec un chou. Il faut retravailler l’agrandissement à mesure pour retrouver l’esprit du dessin original. Un ensemble de paramètres techniques doivent être pris en compte. »"

Début 2021, le premier tissage, celui tiré du film Princesse Mononoké, devrait être lancé, avant d’être terminé l’année suivante.

Les œuvres de la tenture seront exposées au fur et à mesure de leur réalisation. Elles seront visibles dans le parcours d’exposition de la Cité. À terme, un espace spécifique leur sera consacré. Les fans de Miyazaki seront sans doute les premiers à venir admirer les résultats finaux.

Cité internationale de la tapisserie – Aubusson (23)

Ouverture de septembre à juin, de 9h30-12h et 14h-18h fermé le mardi.

Et de juillet et août, de 10h-18h. Tous les jours sauf le mardi: 14h-18h.

Fermeture annuelle : mois de janvier.

www.cite-tapisserie.fr

Voir aussi : "Prêt·e·s à creuser des citrouilles ?"

© 2001 Studio Ghibli-NDDTM

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !