Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage

En suivant la route de Simone Veil

C’est peu de dire que Simone Veil est une personnalité majeure de la Ve République. Femme politique dans un milieu masculin, elle est restée une personnalité populaire et admirée, y compris quatre ans après sa mort, en juin 2017. Une vraie référence, en dépit du fait qu’elle n’a été ni Présidente de la République, ni première ministre.

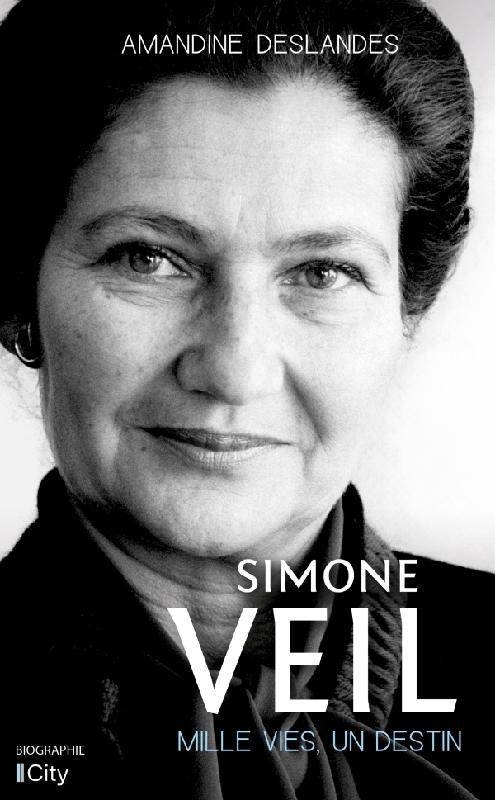

Dans son ouvrage, Simone Veil, Mille Vies, Un Destin (éd. City), Amandine Deslandes revient sur le destin peu ordinaire de cette femme issue de la bourgeoisie parisienne "éclairée". L’enfance heureuse de la petite Simone Jacob, modelée par le patriotisme et la laïcité, n'est absolument pas déterminé par les origines juives de la famille, à telle enseigne qu’"elle aurait oublié qu’elle était juive sans la guerre."

La grande rupture de sa vie est celle de l’Occupation et de sa déportation à Auschwitz puis Bergen-Belsen, avant une Marche de la Mort .

La biographe consacre moins de 20 pages à cette expérience inhumaine et traumatisante, mais c’est cette période d’un an est essentielle pour comprendre le parcours d’une survivante, mais aussi une incomprise dans une France qui, après la seconde guerre mondiale, qui souhaite tourner au plus vite la page de l’Occupation et du génocide juif. La blessure indicible sera toujours là, d’autant plus que la jeune Simone ne s’est jamais considérée comme juive : "Simone Veil était entrée française dans les camps. Elle est ressortie juive."

La sortie de la guerre est d’autant plus difficile que "les déportés raciaux n’ont pas eu le même traitement que les autres… sont considérés comme moins importants." De plus, Simone en vient à jalouser sa sœur, une survivante elle aussi, mais qui est passée par la Résistance et est considérée comme une héroïne. L’autre déchirure est un deuil : celle de Madeleine Jacob, surnommée "Milou", avec qui Simone a partagé les épreuves des camps. En 1952, après des études à Sciences-pop et la rencontre avec son futur mari Antoine Veil, Milou décède dans un accident de voiture.

Les années suivantes sont celles d’une carrière dans la fonction publique autant que d’un engagement pour améliorer les conditions d’incarcération dans les prisons françaises. Les femmes détenues subissent des conditions pires que les hommes, constate Simone Veil : "L’administration pénitentiaire m’a davantage empêchée de dormir que le ministère de la Santé !", commente-t-elle plus tard.

"Simone Veil était entrée française dans les camps. Elle est ressortie juive"

Elle est nommée ensuite à la direction des affaires civiles. Elle travaille sur le dossier de l’adoption et rédige un projet de loi révolutionnaire, plaçant l’enfant au centre du processus : "Sa plus grande fierté professionnelle… Elle regrettera toujours que la loi dénommée Veil soit sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) plutôt que [cette loi sur l’adoption]".

1969 marque l’arrivée de Simone Veil dans le grand bain de la politique – masculine. Quelques années plus tard, le jeune Président élu, Valéry Giscard d’Estaing fait entrer Simone Veil dans son gouvernement pour lancer des réformes sociales. Et parmi ces réformes, il y a cette loi pour l’IVG, qui va être le vrai marqueur politique de cette femme politique atypique. Elle entre dans le gouvernement de Jacques Chirac avec qui, comme l’explique Amandine Deslandes, les relations – "une centriste et un anti-compromis" – ne vont jamais être simples : amitié, confiance et respect n’empêchent pas les manœuvres politiciennes, les désaccords, voire les coups bas.

La réforme de l’IVG fait l’objet d’un chapitre particulièrement documenté. Amandine Deslandes décrit bien l’atmosphère révolutionnaire qui régnait au mi-temps des années 70, rendant indispensable une loi qui pouvait défriser les plus conservateurs : "Si tu ne règles pas ce problème dès le début du septennat, nous auront droit à un avortement sauvage devant l’Élysée !", prévint un témoin à une Simone Veil qui incarnait cette réforme capitale pour le droit des femmes.

Sans doute s’agit-il là du point de départ d’une histoire passionnée entre la France et Simone Veil, dans la carrière passa ensuite par le Parlement européen. elle en fut une Présidente investie, comme le dit l’auteure. C'était une voix européenne qui portait haut des messages de paix, de réconciliation et de modération.

Figure charismatique à la parole portant loin, Simone Veil n’est pas une personnalité classique, comme le montre Amandine Deslandes : de nouveau ministre dans les années 90 sous le gouvernement de cohabitation de d'Edouard Balladur, c’est finalement moins comme responsable politique qu’elle a laissé sa trace que comme figure morale. Que l'on pense à ses fonctions de Sage au Conseil Constitutionnel puis à son élection à l'Académie française en 2008.

Amandine Deslandes insiste bien entendu sur l’importance de son passé de déportée, qui fait d’elle une des gardiennes de la mémoire des victimes de la Shoah. L’autre combat majeur est celui pour le droit des femmes, qui lui fait dire : "Le bonheur des femmes est un des problèmes fondamentaux de notre société." Un combat plus que jamais d’actualité. On serait curieux aujourd’hui de l’entendre parler des combats féministes, alors qu’elle s’est éteinte quelques semaines avant le déclenchement du raz-de-marée #MeToo.

Amandine Deslandes, Simone Veil, Mille Vies, Un Destin, éd. City, 2021

https://www.amandinedeslandes.fr

https://www.facebook.com/amandine.deslandes.marseille

http://www.city-editions.com

http://simoneveil.fr

Voir aussi : "La terreur au grand jour"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !