Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale

Voyage vers les Corées

Ouvrez les oreilles sur d’autres horizons, en l’occurrence ici la Corée – ou plutôt les Corées – celle du Nord et celle du Sud. La collection Ocora de Radio France a la bonne idée de sortir en ce moment un enregistrement de chants traditionnelles de la célèbre péninsule.

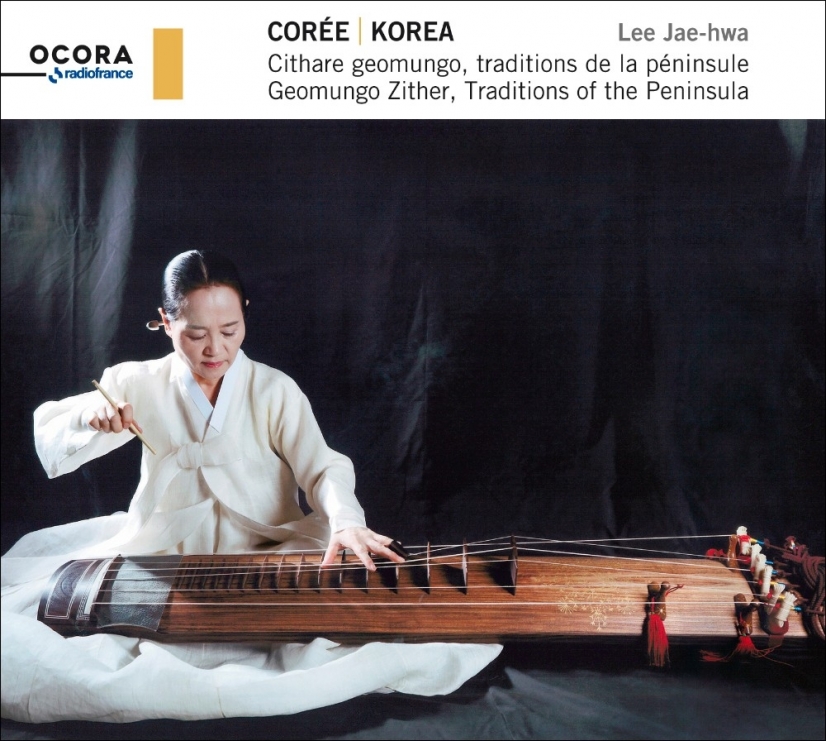

Traditionnel et hypermoderne dans la facture, les suites Geomungo Hoesang dévoilent un répertoire quasi inconnu chez nous, avec un instrument tout aussi rare, la cithare geomungo. Cet impressionnant instrument à six cordes, dont l’origine remonte vraisemblablement au IVe siècle de notre ère, était considéré là-bas comme "le plus grand de tous les instruments" car il permettait "d’élever l’âme".

Il est vrai que l’écoute de ces suites Geomungo Hoesan est une vraie aventure à la fois artistique, culturelle et spirituelle. Les notes se détachent et résonnent dans ces suites les plus emblématiques de la Péninsule coréenne. Composées au XVe siècle, au départ pour la voix, elles sont finalement devenues exclusivement instrumentales.

Le rythme lent, la place laissée au silence, les infimes variations et les vibrations invitent au voyage intérieur mais aussi à un vrai dépaysement.

Musique s’apparentant aussi bien à un cérémonial qu’à une performance artistique

Comme souvent pour ces répertoires anciens, on ne connaît pas le ou les auteurs de ces Geomungo Hoesang. Elles ont été compilées, jouées par différents musiciens et sans doute transformées au fur et à mesure des siècles.

Se plonger dans cette œuvre incroyable c’est faire l’expérience d’une interprétation mais aussi d’une écriture bien différente des musiques occidentales : écriture minimaliste, rythmes nombreux (20 temps, sic), musique s’apparentant aussi bien à un cérémonial qu’à une performance artistique.

Parlons maintenant de l’interprète, Lee Jae-hwa, l’un des meilleures interprètes de geomungo, ayant à cœur de perpétrer la tradition de cet intrument, devenu patrimoine immatériel national de Corée du Sud. La notoriété de Lee Jae-hwa a depuis dépassé les frontières. En 2013, elle a reçu en France le Prix Musique du Monde de l’Académie Charles Cros pour L’Art du Sanjo de Geomungo.

La musicienne complète l’enregistrement avec la suite Geomungo Sanjo, avec Jung Hwa-young au janguu, un instrument de percussion lui aussi traditionnel. Cette pièce est d’inspiration nord-coréenne. L’écriture plus sophistiquée se veut moins méditative que dansante. En la proposant dans cet album, Lee Jae-hwa entend construire une passerelles entre deux pays frères et à la même culture mais ennemis depuis les années 50 et la Guerre de Corée.

Cette découverte proposée par Ocora est une chance de découvrir un répertoire musical unique.

Korea, Cithare geomungo, Lee Jae-hwa, Geomungo Zither,

Traditions of the Peninsula, Ocora Radio France, 2025

https://www.radiofrance.com/les-editions/disque/coree-lee-jae-hwa

Voir aussi : "Éternelle et musicale Norvège"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !