Bande dessinée ••• Milo Manara, Le Parfum de l'invisible, Intégrale

Dumas, le fils

Soyons précis. Des trois Dumas, c’est le deuxième qui est le plus connu. Alexandre Dumas, dit Père, est devenu pour toujours l’auteur des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte-Cristo ou de La Reine Margot. Les qualificatifs le concernant sont bien entendu d’autant plus élogieux qu’il reste moderne.

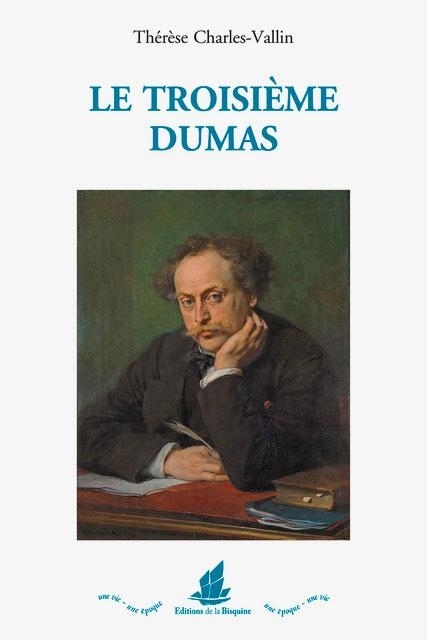

Qu’en est-il des deux autres Dumas. Thérèse Charles-Vallin, autrice du Troisième Dumas (éd. de la Bisquine) passe rapidement sur l’ancêtre, lui aussi nommé Alexandre, plus précisément Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie. Général métissé, il a eu pour père un noble normand qui épousa une femme noire de Saint-Domingue. Le militaire, le "premier Dumas", donc, donne naissance au plus célèbre d’entre eux, le fameux Alexandre Dumas Père.

Arrêtons-nous tout de suite sur cette naissance car c’est là qu’il faut chercher un des points communs des trois Dumas : une paternité mal assumée qui est au cœur de l’essai de Thérèse Charles-Vallin. Pour autant, les liens pères-fils restent très forts. Le créateur de Monte-Cristo a une fascination pour le brillant Général increvable et qui eut pour seul "tort" d’être métis. "À l’âge de quatre ans, [Il] voulait aller au ciel pour y trouver Dieu et le tuer afin de venger la mort de son général de Pierre".

Singulièrement, Alexandre Dumas Fils ne fut reconnut lui aussi que tardivement, après une enfance difficile, trois femmes se disputant sa garde jusqu’à ce qu’il soit définitivement reconnu à l’âge de sept ans. La suite c’est un long chemin personnel et artistique jusqu’au triomphe d’Alexandre Dumas Fils.

Féminisme

Thérèse Charles-Vallin suit chronologiquement la carrière exceptionnelle d’un écrivain qui aurait pu se faire écraser par une paternité exceptionnelle, d’autant plus que son enfance augurait mal de la suite – un père absent, des femmes ne s’entendant pas, le rejet et les humiliations à l’école en raison de sa naissance et de ses racines antillaises. Lorsque le père se rapproche du fils, ce dernier ne pourrait que se sentir écrasé par un écrivain adulé et à la force de travail exceptionnelle : "Un véritable bourreau de travail qui peut rédiger 200 pages d’un excellent texte en une nuit". Finalement, les relations entre le père et le fils vont devenir excellentes, comme le prouvent les multiples extraits de leur correspondance, le père soutenant et appuyant le fils et le fils marquant son amour pour un père jusqu’à ses derniers jours.

L’essai de Thérèse Charles-Vallin est passionnant en ce qu’il donne à voir un artiste s’émancipant d’un père autant admiré et reconnu que "frivole et jouisseur" mais qui finira ruiné. C’est son fils qui l’accueillera chez lui dans ses derniers jours et le veillera jusqu’à sa mort. L’auteure propose sans doute là les plus belles et émouvantes pages de son essai.

D’Alexandre Dumas Fils, le grand public a avant tout retenu son chef d’œuvre, La Dame aux camélias. Le roman a été écrit en 1847, dans une rage que son père n’aurait pas renié. Le troisième Dumas n’a jamais caché que cette histoire d’amour et de mort lui a été inspiré par sa propre relation avec une jeune femme dont il était épris, Alphonsine Plessis et qui mourut à l’âge de 23 ans, après une vie des plus agitée.

Dumas Fils est surtout un homme de théâtre et c’est bien naturellement qu’il se lance dans l’adaptation sur scène de sa Dame aux camélias, avant qu’elle ne devienne ensuite une œuvre lyrique, La Traviata.

Le Troisième Dumas est aussi passionnant par son tableau du XIXe siècle, ses fièvres politiques, le retour de l’Empire, la guerre de 1870 puis la jeune IIIe République. Dans cet essai, traversent des personnages historiques, que ce soit Victor Hugo, Émile Zola ou Sarah Bernhardt. Thérèse Charles-Vallin souligne la clairvoyance de Dumas Fils qui s’est lancé dans le féminisme et le soutien de l’égalité de droits entre hommes et femmes, une attitude à la fois rare et remarquable pour un homme du XIXe siècle, très souvent cantonné, à tort, dans celui d’artiste bourgeois.

Finalement, Alexandre Dumas Fils est resté dans les manuels d’histoire autant que de littérature en dépit de l’ascendance de Dumas Père. Mieux, au contraire de ce dernier, il réussit à se faire élire à l’Académie Française.

Thérèse Charles-Vallin, Le Troisième Dumas, éd. de la Bisquine, 2024, 214 p.

https://www.editions-labisquine.com/le-troisieme-dumas.html

https://www.facebook.com/p/Therese-Charles-Vallin-100063155264919

Voir aussi : "Thérésia versus Robespierre"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !