Musique ••• Classique ••• Clara Schumann, Un destin romantique, Sophia Vaillant

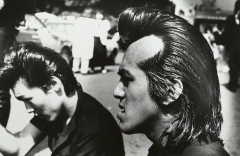

Eva-Léa, la coureuse de rêves

Eva-Léa sort son premier EP en septembre prochain, avant une série de concerts à Paris. Qui est cette Eva-Léa ? Une fille d’ici et d’aujourd’hui qui, du haut de ses 27 ans, est bien décidée à faire une place au soleil sur la scène de la chanson française.

Dans une pop acidulée aux délicates touches électroniques mais aussi 80’s, Eva-Léa propose six titres portés par une voix fraîche et posée avec une belle assurance.

Dans Élégie, le premier titre que l’on pourrait qualifier d’"électro onirique", Eva-Léa ose, dans une veine gainsbourienne, une ode moderne et baudelairienne : “Le temps qui tonne et qui traîne me tue / Sous les nuages dans l’étang j’attends nue / Qu’un coup d’éclair me transforme en statue.”

Il est encore question d’influence de Serge Gainsbourg dans Baiser bleu. Portée par une instrumentation cristalline, la chanteuse emploie le parlé-chanté, cher à "l’homme à tête de chou", pour traiter de fantasmes et d’intoxication amoureuse, dans un texte précis comme un scalpel : "J’ai le compas dans l’œil je croque ta carrure / Avec toi je ne veux ni brouillons ni ratures / Ton regard de fusain nuit et jour à mes trousses / Là sur mes pages blanches je trace tes lignes en douce."

Mais "l’intoxicated lady" sait aussi et surtout devenir une femme d’ici et d’aujourd’hui, comme elle le chante dans Je ne suis pas de celles : exigeante, sensible, libre (”Les qu'en-dira-t-on je les envoie valser”), une Carmen moderne qui serait éprise de séductions, de bonnes manières, de passions et de sensualités : “Je ne suis pas de celles / Qui se maquillent les yeux / Pour paraître plus belles / Mais pour pleurer un peu / Sans que ça ne se voie / Je tourne sur moi-même / Je m’arrêterai sur toi / Seulement si tu m’aimes.” Eva-Léa offre un magnifique titre sur la féminité, qui n’est pas sans faire écho à Je suis de celles de Bénabar, ce portrait d’une femme simple et paumée, caricaturant en creux son auteur. Aucune amertume ni trait grossier, par contre, chez Eva-Léa, femme jusqu’au bout des ongles : ”Je joue de mon talons / de mes talents cachés / À mes yeux du crayon / et les hommes à mes pieds.”

Mademoiselle Papillon, titre plus léger, s’adresse à une enfant par une sorte de grande sœur attentionnée et protectrice : "Ma jolie demoiselle / Mademoiselle Papillon / Moi je te ferai la courte échelle / Pour que tu captures un morceau de ciel.”

Dans Correspondance assurée, Eva-Léa s’engage dans une bossanova électro invitant l’auditeur au voyage et à la romance : Un jour sans crier gare / Tu seras là sur le quai / Évidence dans le regard / Correspondance assurée.”

Il est encore question de fuites dans le dernier titre Les Coureurs de rêves. Eva-Léa ne serait-elle justement pas une "coureuse de rêve” comme elle le chante elle-même ? Bien loin d’Élégie, la chanteuse parle de routines, de remords et des "manteaux ‘infortunes" : “Devant les journaux / Même refrain / Encore un café qui fume / Une journée de plomb de plus”. Il y a du Michel Berger dans cette réponse qu’offre Eva-Léa : "Si les coureurs de rêve / Ont une largueur d’avance / Au circuit du bonheur / C’est qu’au fond ils conservent / Le regard de l’enfance / Tout au fond de leur cœur.”

Eva-Léa est sans doute cela : coureuse de rêve, mais aussi fille d’ici et d’aujourd’hui, intoxicated lady, femme assumée, et bien entendu artiste à découvrir de toute urgence.

Eva-Léa, premier EP, sortie prévue le 1er septembre 2017

En concert le 16 septembre au SUNSET/SUNSIDE,

le 17 octobre au Connétable (Paris)

et le 25 novembre à La tête de chou (Paris),

en compagnie de ses compères Florian Rousseau et Emmanuel Ducloux.

https://www.difymusic.com/eva-lea