Musique ••• Chanson & poésie ••• Nicolas Fraissinet, Joie Sauvage

Bla Bla Blog - Page 314

-

-

Haddock et Loch Lomond

C'est de whisky dont il sera question dans cet article. De whisky mais aussi de bande dessinée.

Boisson longtemps confinée dans des cercles de connaisseurs, plus ou moins snobs, jamais le whisky ne s'est aussi bien porté qu'aujourd'hui. Alors que vingt ans plus tôt les distilleries peinaient à rester rentable, elles sont aujourd'hui confrontées à une révolution culturelle autant qu'à une vraie crise de croissance : difficulté à satisfaire la demande mondiale (+ 3 % par an), consommateurs de plus en plus ouverts aux whiskies autres que le sacro-saint blend ou le single malt écossais (boissons venues du Japon, des États-Unis, d'Australie ou de France), rachats de distilleries par de grands groupes (Diageo ou Pernod Ricard). La France se classait en 2013 premier pays consommateur au monde devant le Royaume-Uni et les États-Unis avec deux litres par personne et par an ! Il est aussi à noter que le premier pays producteur au monde de ce divin breuvage est... l'Inde ! Ce qui n'est pas forcément gage de qualité, les tords-boyaux y faisant florès.

Arrêtons-nous un instant sur Loch Lomond, une marque qui n'est certes pas la plus réputée dans ce milieu.

Loch Lomond. Le nom frappera les oreilles des tintinophiles car il s'agit de la marque de whisky préférée du Capitaine Haddock. Buveur invétéré, c'est en état fortement alcoolisé que le lecteur et Tintin font sa connaissance dans Le Crabe aux Pinces d'Or (1953). Le whisky trône déjà en bonne place sur la table du Capitaine Haddock, sans pour autant que la marque de ce breuvage n'apparaisse. La mention de Loch Lomond n'apparaît qu'en 1966, dans L'Île Noire : le célèbre journaliste trouve refuge sur un train de fret transportant des citernes de whisky. La version moderne de cet album, qui a été publié dans une première édition en 1943, mentionne pour la première fois le Loch Lomond. Les spécialistes ont noté justement que Hergé avait choisi un autre distillateur dans la première version de sa bande dessinée, puisque la fameuse citerne mentionnait la marque Johnny Walker.

Le whisky est présent tout au long des aventures de Haddock, transportant sa boisson préférée à l'autre bout du monde (L’Étoile mystérieuse, 1946), voire jusque sur la lune (On a marché sur la Lune, 1954).

Mais la contribution la plus importante de Loch Lomond dans une aventure de Tintin se retrouve dans le dernier album terminé par Hergé, Tintin et les Picaros (1976). Cette boisson est même un des éléments importants de l'intrigue qui emmène Tintin et Haddock en Amérique du Sud. Alors que le capitaine se trouve du jour au lendemain allergique à toute boisson alcoolisée – et à son whisky préféré – nos deux héros doivent résoudre l'alcoolisme désastreux dont sont victimes les rebelles du Général Alcazar, les Picaros. Ce mal a été provoqué par son adversaire, le Général Tapioca, qui a fait parachuter en pleine forêt tropicale, où se cachent les rebelles, des caisses de whisky Loch Lomond. Une manière diablement efficace pour rendre inoffensif les guérilleros d'Alcazar. La solution à ce problème d’ébriété généralisée viendra du professeur Tournesol.

Il y a un mystère dans l'omniprésence de cette marque de whisky, qui n'est certes pas la plus connue ni la plus réputée dans l'univers du whisky. Pourquoi ce choix d'Hergé ? Il est bon de préciser que l'actuelle distillerie Loch Lomond a été créée en 1965 (la marque existait depuis 1814, nous apprend le site Internet du groupe Loch Lomond), soit un an avant son apparition officielle dans L'Île Noire version 1966. Ce choix de l'auteur belge est d'autant plus surprenant que Loch Lomond ne paraît pas en adéquation avec un personnage aussi tempétueux et caractériel que Haddock. Avouons qu'il aurait été moins surprenant que le goût du capitaine au long cours se porte sur une marque plus typée, un whisky tourbé par exemple (Talisker, Laphroaig ou Lagavulin). Le Guide des Whiskies du Monde décrit la version single malt classique de Loch Lomond comme "assez jeune... à l'arôme léger et frais, sans grande influence de bois". Le blend Signature de Loch Lomond accrédite le caractère léger et passe-partout d'un whisky plutôt fruité et facile d'accès. Subtilité, notes fruitées légères, accents floraux sont les caractéristiques de ces whiskies très "féminins", que ce soit en blend ou en single malt. Le capitaine Haddock aurait-il réellement jeté son dévolu sur la distillerie Loch Lomond ? En tout cas, il en a fait une jolie promotion, rendant cette marque légendaire.

Loch Lomond Group

Charles McClean, Whiskies du Monde, éd. Prisma, 2010, 352 p.

Hergé, L'Île Noire, éd. Casterman, 1943, 1966

Hergé, Le Crabe aux Pinces d'Or, éd. Casterman, 1953

Hergé, Tintin et les Picaros, éd. Casterman, 1976

Tintin Wiki

Le whisky est à consommer avec modération -

Cléo ou de jolis débuts (les filles, ça pleure sous vent)

C'est par hasard que j'ai découvert La PoésieDeCléo, sur son compte Twitter @nothingbut66. L'artiste est également active sur Instagram. Il est de notoriété que l'Internet, et en particulier les réseaux sociaux, sont un vivier intarissable d'expressions artistiques. Le compte de Cléo (impossible de nommer autrement cet artiste bien mystérieuse qui a pris pour pseudonyme le nom d'une des neuf Muses) offre le meilleur d'un genre dénigré par le milieu éditorial traditionnel : la poésie.

Au fil des jours, voire des heures, et ce depuis 2011, l'auteure publie textes courts ("J'ai mis du rouge à lèvres Du noir à mes genoux Et puis des bottes Pour sauter dans les flaques"), haïkus, calligrammes ou aphorismes ("Je Tu Elle Les conjugaisons sont mortelles").

Cléo se présente ainsi : "Je suis la fille des deux bouts J'ai de jolis débuts Et des fins élégantes Et puis entre les deux, rien... Que de l'ennui".

Elle parle d'elle, avec sensibilité et non sans humour ("les filles ça pleure sous vent"). Elle partage ces petits riens dont il est question dans ses poèmes épurés ("Savez-vous qu'il ne se passe rien ? Il me semblait urgent de le dire !"), du quotidien banal, des contraintes. Prenez ce texte a priori anodin : "Ça ne se voit peut-être pas je suis hyper motivée pour bosser aujourd'hui! / Allez je m'y mets... / Zut... Y a plus personne / Y sont partis manger". Twitter regorge de ces brèves publications, simples annotations partagées jusqu'à la nausée. Or, ici, Cleo manie avec autodérision cet "exercice de style" en détournant ces statuts omniprésents sur les réseaux sociaux.

Genre très en vogue, le haïku est aussi très présent sur le compte Twitter de Cléo :

"J'avais ton ombre

"Entre mon pouce et mon index

"Je l'éclatais comme une noisette."Illustrées par des photographies de l'auteur (sauf avis contraire), l'auteure met en musique un thème classique en littérature : l'amour. Ses phrases sèches sont des petites perles et le site de micro-blogging regorge de petites trouvailles, proches de la perfection :

"J'ai fermé la couture

"De ta bouche À l'agrafe

"De ma robe en velours."Elle y parle d'attachements et de détachements ("Qui se souviendra de nous quand nous ne serons plus là Qui se souviendra que nous avons été heureux"), de sensualité et de sexualité, tel ce texte : "Je me tenais debout / Accrochée à ton cou / Le ciel me fouettait / Les cuisses / Le remous était fort / (Le plaisir debout)."

Il est aussi question d'attente, de désirs, de frustrations ("J'en ai marre qu'on se croise. Je voudrais qu'on se rentre dedans !") aussi de déceptions ("Que diras-tu Quand je te répondrai Que ta main me dérange Parce que ce soir J'écoute le noir").

Cléo prouve que la poésie a encore toute sa place et qu'elle peut offrir le meilleur, lorsqu'elle est revendiquée avec pugnacité et sans esbroufe par des auteurs qui prennent aux tripes.

LaPoésieDeCléo sur Twitter: Nothingbut66

LaPoésieDeCléo sur Instagram : Lapoesiedecleo

http://iconosquare.com/lapoesiedecleo -

Voltaire en bande dessinées

Après une dizaine d'année de travail, et après avoir abandonné le projet plusieurs fois, Régis Bezannier est le créateur d'une adaptation en bande dessinée de Candide ou l'optimisme, de Voltaire.

L'illustrateur a voulu d'abord travailler avec un scénariste prestigieux (et combien !) mais surtout, son objectif est de rendre ce texte plus attractif a un public qui pourrait être réfractaire à ce genre de lecture (ce fut le cas pour le dessinateur au moment de l'étudier au lycée).

Le texte quasi intégral du fameux représentant du siècle des lumières trouve une nouvelle jeunesse en BD, grâce à un dessin en noir et blanc à la fois "sobre, doux et subtil." (Magazine Virgule).

Cette bande dessinée est uniquement disponible en auto-édition (papier ou numérique) sur le site Thebookedition .com

Régis Bezannier et Voltaire, Candide, éd. Thebookedition, 2015, 134 p.

Thebookedition .com -

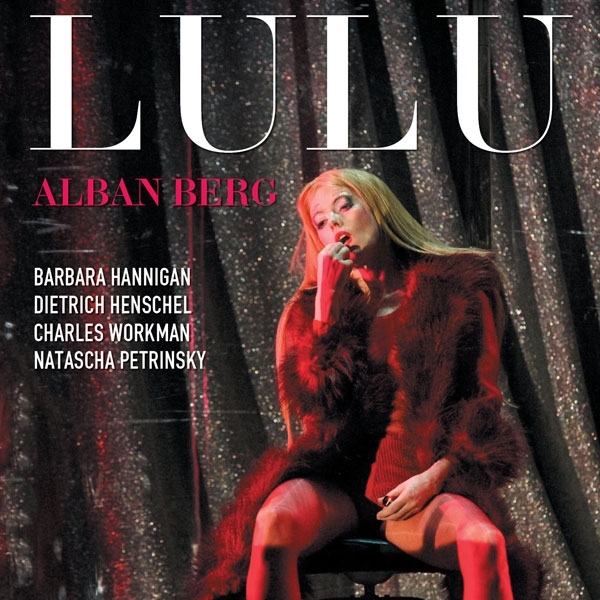

Barbara Hannigan est Lulu

Pour jouer Lulu, rôle phare de l'opéra le plus célèbre du XXe siècle, combien de sopranos auraient le coffre de s'y frotter ? Or, non content d'avoir relevé le gant pour la Monnaie de Bruxelles en 2012, Barbara Hannigan mérite de voir son interprétation devenir une référence légendaire.

Lulu, l'opéra dodécaphonique en trois actes d'Alban Berg (le dodécaphonisme étant cette technique inventée par Arnold Schoenberg donnant une importance comparable aux douze notes de la gamme chromatique, rejetant de fait toute tonalité), écrit en 1935 et resté inachevé par le compositeur (le troisième acte a été terminé par Friedrich Cerha), conte le destin de Lulu. Celle que l'on nomme et surnomme également Eva, Mignon, Nelly ou Lilith est une beauté légendaire, une femme fatale, "un ange exterminateur" et la "la putain la plus raffinée qui ait jamais ruiné un homme" comme le dit un de ses amants et victimes.

La cruauté de l'amour est au centre de cet opéra, non exempt d'humour noir. Un prologue en anglais présente au spectateur (symboliquement représenté sur scène) cette "vraie bête, sauvage et belle [que l'on ne verra] qu'ici". Lulu, jouée avec ardeur et juste démesure par une Barbara Hannigan complètement habitée par son rôle, passe d'homme en homme tout au long de ces plus de trois heures de spectacle.

Séduite par un artiste (interprété par Tom Randle, peintre devenu photographe dans cette version de 2012), Lulu provoque une crise cardiaque mortelle de son mari qui la surprend. Le photographe devient son mari et se suicide de jalousie en apprenant la vie amoureuse tumultueuse de sa femme. Le Dr Schön (Dietrich Henschel), directeur d'un journal, est témoin de cette mort et craint pour sa réputation, alors qu'il s'apprête à se fiancer. Puis, c'est lui-même qui tombe dans les bras de Lulu à la fin d'acte I, sous les yeux complices et jaloux et son fils Alwa (Charles Workman) – qui pense par ailleurs que cette femme ferait un très beau sujet d'opéra ! Dans l'acte II, le Dr Schön est devenu le nouveau mari de Lulu mais sombre lui aussi dans la jalousie ("Voilà donc le soir de ma vie : la peste à domicile", auquel la belle répond : "Tu as sacrifié tes vieux jours, tu as reçu ma jeunesse en échange" ). Il constate que sa femme séduit la comtesse Gräfin Geschwitz (Natasha Petrinsky), sorte de double positif de Lulu : "Elle ne peut pas vivre d'amour car sa vie est amour". Schön perd tout contrôle de lui-même, s'enflammant pour son épouse tout en la suppliant de se suicider pour le bien de tous : "Sans le savoir tu transformes en criminels les gens qui t'entourent". Mais Lulu refuse, prend le revolver que lui tend son mari et le tue. Arrêtée, la criminelle parvient à s'enfuir grâce au fils de Schön. Le couple se retrouve à Paris. Devenu proxénète (acte III), Alwa est entretenu par Lulu. La prostituée terminera sa triste carrière de séductrice sous la lame de Jack L’Éventreur (Dietrich Henschel, de nouveau). Son amie fidèle et sacrifiée, la comtesse Geschwitz ne parvient pas à la défendre et est tuée elle aussi par le serial-killer.

Drame terrible, l'opéra dodécaphonique et expressionniste de Berg, dirigé par Paul Daniel, prend l'allure d'un spectacle rock et sexy grâce à la mise en scène de Krzysztof Warlikowski. L'inventivité est omniprésente dans cette version contemporaine : un décor monstrueux composé d'un escalier encadré de toboggans surréalistes, une cage de verre omniprésente, des animaux empaillés, les costumes à l'avenant, l'omniprésence du travestissement, les projections vidéo, des scènes de ballet, des figurants par dizaines peuplant la scène. Le baroque, l'inventivité, la démesure revendiquée et la folie servent les chanteurs, Barbara Hannigan en premier lieu.

Parler d'interprétation exceptionnelle à son sujet n'est pas exagérée. La soprano canadienne se donne corps et âme dans Lulu. Elle incarne ce personnage jusqu'à la démesure, se faisant tour à tour séductrice, romantique, danseuse, junkie, prostituée, bourreau et victime sacrifiée sur l'autel du plaisir. Alwa chante au cours du deuxième acte un hymne à cette femme condamnant chaque homme qu'elle séduit : "Je vois ton corps comme une musique. Ces chevilles un grazioso. Ces rondeurs un cantabile. Ces genoux un misterioso. Et le puissant andante de la volupté." Un aria qui pourrait tout autant s'adresser à Barbara Hannigan, une Lulu pour l'éternité.

Alban Berg, Lulu, dirigé par Paul Daniel, mise en scène de Krzysztof Warlikowski, avec Barbara Hannigan, Dietrich Henscheln, Charles Workman, Natascha Petrinsky, Pavlo Hunka, Tom Randle, Ivan Ludlow, Rosalba Torres Guerrero et Claude Bardouil, Bel Air Classiques, 2014

http://www.barbarahannigan.com -

Les Simonnet, en pleine(s) forme(s)

Les Simonnet (Marthe et Jean-Marc de leurs prénoms) ont élu domicile dans le Gâtinais où ils poursuivent avec opiniâtreté une démarche artistique à la fois exigeante, originale et ouverte au public – ouverture qui n'est pas le fort, loin de là, de beaucoup d'artistes contemporains.

Les Simonnet (Marthe et Jean-Marc de leurs prénoms) ont élu domicile dans le Gâtinais où ils poursuivent avec opiniâtreté une démarche artistique à la fois exigeante, originale et ouverte au public – ouverture qui n'est pas le fort, loin de là, de beaucoup d'artistes contemporains. Le travail des Simonnet repose sur des créations autour de modules basiques aux formes douces, harmonieuses, mathématiquement et techniquement maîtrisées.

Le cercle, le cylindre ou le tore constituent la base élémentaire de modules reproductibles et déclinables à l'infini, jusqu'à former des constructions parfois monumentales. Les jeux de combinaisons de ces modules – qui sont conçus en un moulage polyester travaillé par les artistes dans leur atelier – donne naissance à des constructions si naturelles et si évidentes, qu'elles en deviendraient presque vivantes : "Elles auront leur originalité propre tout en étant ontologiquement reliées entre elles par une structure, une ossature qui les innerve. Ce pourra être une surface courbe, une division, une ramification, un gonflement, un soulèvement... La multiplication des modules de base, si ceux-ci sont bien pensés, n’aboutit pas à une monotone répétition de type industrielle, mais au contraire, génère une grande variété de formes" expliquent les deux artistes.

C'est en dehors de toutes les modes, et avec une liberté constante, que les Simonnet offrent au public la possibilité de "jouer" avec leurs créations. Il peut se les approprier sans parti pris. La manipulation, l'éphémère, la combinaison illimitée et l'imagination laissée aux spectateurs explique pourquoi leurs créations sont difficilement définissables : œuvres d'art, objets architecturaux, mobiliers urbains ou jeux pour enfants ? Sans doute tout cela à la fois, et sans doute plus encore. "Si longtemps présentée comme individuelle pour des raisons plus mercantiles que créatives, la création devient objectivée, raisonnée ludique et potentiellement collective", explique Jean-Marc Simonnet sur leur site Internet.

Preuve que les Simonnet ont réussi à convaincre largement, leurs étranges et apaisantes formes modulaires que l'on croirait parfois sorties d'un voyage dans le temps, ont convaincu de nombreuses institutions et clients français ou étrangers : le Centre Pompidou-Metz, le Couvent des Minimes de Perpignan, la galerie Jérôme Sohier à Bruxelles, la galerie Twenty First à New York, le Pavilion of Art and Design de Londres ou le Pavillon des Arts et du Design au Jardin des Tuileries. En ce moment, et jusqu'au 31 octobre, les Simonnet exposent à Perpignan, à la galerie L'Extension.

Les Simonnet poursuivent indéfiniment leur travail et prouvent leur grande forme comme leur foi dans leur approche des formes modulaires : "Le monde qui nous entoure n’est-il pas le résultat d’une infinité de combinaisons ?"

http://lessimonnet.fr

lessim@club-internet.fr

"Les Simonnet, exposition-vente",Galerie L’Extension, à Perpignan,

du 17 septembre au 31 octobre 2015 -

Christine and The Queens, en anglais dans le texte

Après l'album "Chaleur humaine" (voir cet article "La reine Christine"), Christine and the Queens, l'une des artistes de l'année 2014, traverse l'Atlantique.

C'est aux Etats-Uni qu'Héloïse Letissier poursuit sa carrière avec le même premier album, qui a été réécrit en anglais pour le public américain. Dans cet album made in US, deux titres originaux ont été ajoutés, dont Jonathan et No Harl Is Done, avec le rappeur Tunji Ige.

Les fans de Christine and the Queens ne seront pas dépaysés par le clip, épuré et basé sur une chorégraphie qui est la marque de fabrique de l'artiste nantaise.

"La reine Christine"

"Christine and The Queens : No Harm is Done" -

Coupez le son

L'affaire des prises de position pro-russe de la pianiste ukrainienne Valentina Lisitsa (voir l'article que je consacrais à ce sujet) a des conséquences inattendues.

Les compagnies aériennes KLM et Lufthansa ont retiré les enregistrements de l'artiste des playlists proposés dans leurs avions.

Cette décision fait suite aux protestations de voyageurs (combien ? mystère...), ulcérés, semble-t-il, par les positions engagées (même si elles peuvent être critiquables) de Valentina Lisitsa.

Où il est encore question de liberté d'expression.

"Lorsqu'une pianiste parle politique internationale"

"Concerto pour piano seul"